【改善患者就醫(yī)感受】縮短的骨頭再“長”出來!36年病根兒一朝除

為進一步改善患者就醫(yī)感受,提升患者就醫(yī)體驗,滿足人民群眾多元化、多層次的醫(yī)療服務需求,保障人民群眾享有公立醫(yī)院高質量發(fā)展成果,醫(yī)院始終堅持以人民為中心,以公益性為導向、以改善人民群眾看病就醫(yī)體驗為出發(fā)點,將“改善就醫(yī)感受 提升患者體驗”列為重點專項工作,狠抓各項措施落實,全面促進了醫(yī)療服務提質增效。

家住貴州的陳阿婆36年前從山路上跌倒,導致大腿骨折。經(jīng)過保守治療,骨頭雖然長住了,可是畸形了,短了大概有七八公分。這么多年來,她就這么一只腳高一只腳低地走路,因為受力不平衡,年紀大了之后,出現(xiàn)了膝關節(jié)疼痛,最近更是日益加劇,家屬輾轉多家醫(yī)院求醫(yī)仍未改善。不久前,家屬慕名找到我院骨科(運動醫(yī)學與關節(jié)外科)主任醫(yī)師李云飛。

李云飛主任接診后,與團隊一同對患者的全長下肢力線進行分析評估,一致認為,導致患者不均勻受力的根本原因就是36年前的骨折“長歪了”,具體來說就是骨折導致了大腿畸形,故膝關節(jié)長期不均衡受力,關節(jié)面嚴重磨損,關節(jié)置換是最好的解決方案。但如果只是常規(guī)做關節(jié)置換,不改變高低不同的問題,還是會因為受力不平衡,導致假體松動,置換失敗。

保證患者之后關節(jié)置換的效果,重點在解決36年前的這個骨折,要把骨頭“擺正”!可這并非件易事。

患者的血管神經(jīng)已經(jīng)長期適應這個短縮的骨折,延長過多會導致神經(jīng)損傷,延長太少又沒有效果,為確保手術精確,長度需要反復推演,對醫(yī)生專業(yè)素養(yǎng)要求非常高。加上患者又是個體重不到90斤的老太太,體質一般,截骨是一個非常大的手術,創(chuàng)傷大,出血多,對病人的耐受能力也是個挑戰(zhàn)。

雖然有一定風險,但是手術卻是患者改善生活質量的唯一希望。通過截骨保膝糾正下肢的力線,患者膝關節(jié)受力得到平衡,疼痛將會減輕,值得一提的是,術后半數(shù)以上的患者不再需要接受關節(jié)置換術。

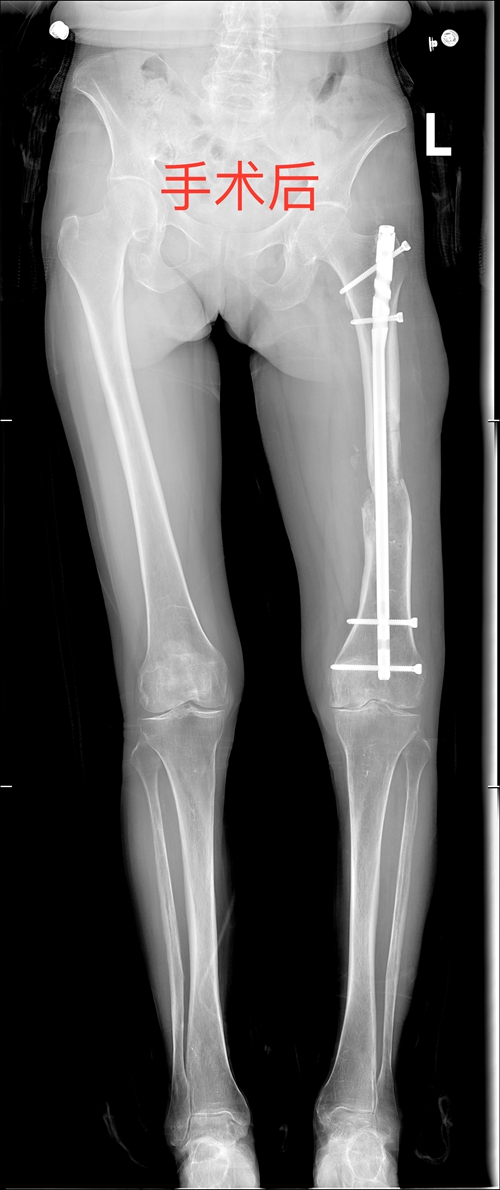

手術前后對比

經(jīng)過術前縝密計劃以及與家屬充分溝通,手術如期開展。李云飛主任攜團隊為患者截斷了原來畸形的部位,并重新接了起來,使原來縮短的骨頭又“變長”了。經(jīng)過恢復治療,目前患者已順利出院。

5個月后,患者在家屬陪同下來醫(yī)院復查,骨折愈合良好,腿也明顯直了,行走得很好,幾乎看不出有下肢的不等長。“現(xiàn)在膝蓋已經(jīng)基本不疼了,又能爬山路咯。”老太太喜出望外。但同時,家屬還關心是否還需要做關節(jié)置換?李主任的答復是,如果沒有明顯的疼痛,對生活影響不大,已經(jīng)不需要再做關節(jié)置換手術了。

據(jù)關節(jié)團隊核心成員之一的馬寅華醫(yī)師介紹,人體下肢因為要長期承受自身的體重和背負的重物,如果存在負重力線的不佳,會使關節(jié)負重不均衡,而產(chǎn)生磨損和破壞,導致骨關節(jié)疾病的發(fā)生。反之,如果糾正了下肢的不良力線,會減輕骨關節(jié)的癥狀,甚至讓磨損的關節(jié)得到不同程度的新生,延長關節(jié)的使用壽命。醫(yī)生通過檢查患者下肢力線,通過糾正力線來改變關節(jié)負重,讓破損關節(jié)得到修復,延長關節(jié)壽命,這就是最近國內國外非常熱門的“保膝”治療技術。

近年來,嘉定區(qū)中心醫(yī)院骨科(運動醫(yī)學與關節(jié)外科)團隊致力于關節(jié)疾病的全流程治療的臨床探索與實踐,目前已經(jīng)形成了早期康復及藥物治療,中期微創(chuàng)關節(jié)鏡修復,中晚期截骨保膝,晚期關節(jié)置換的全流程治療體系,基本上做到了關節(jié)疾病在診斷和治療手段上的全覆蓋,不斷提升患者的治療體驗和治療效果。

滬公網(wǎng)安備 31011402005736 號

滬公網(wǎng)安備 31011402005736 號