【嘉話?敘事】一直滿意的家屬怎么就有抱怨了呢?

?“敘事醫(yī)學”作為一種以“講故事”為代表的思維方式和醫(yī)學模式,正逐漸進入臨床實踐、醫(yī)患溝通和全媒體傳播。五年前,嘉定區(qū)中心醫(yī)院種下了敘事醫(yī)學的種子,從此開始了一場孕育、耕耘和培植的旅程,并在實踐中逐漸形成了“嘉話·敘事”文化品牌。2023年7月,《嘉話·敘事集》匯編成冊,其中匯集了近5年醫(yī)院開展的敘事醫(yī)學臨床實踐成果,收錄了醫(yī)務員工的敘事醫(yī)學作品。讓我們一同翻開《嘉話·敘事集》,傾聽患者故事,見證和諧醫(yī)患,在敘事的花田里繼續(xù)探索前行。

一直滿意的家屬怎么就有抱怨了呢?

人們常說醫(yī)院是看盡人間百態(tài)的地方,很多時候在生命與健康面前親情關系如何會展露得一覽無余,往往一家人齊心協(xié)力的能夠共同戰(zhàn)勝病魔。下面要講述的是發(fā)生在我們腎內科血透室一對爺孫倆的故事。

卓老先生年輕時夫婦倆響應號召去了外地工作,育有4個子女。大女兒退休后隨夫落戶嘉定。隨著老人年事漸高,為了方便照顧,最后搬來嘉定。小朱是卓老先生的外孫,大女兒的兒子,年幼時由外公外婆一手帶大,所以爺孫倆感情很好。

2013年,小朱媽媽因蛋白尿就診,久而久之成了我的老病號。后來小朱爸爸患肝癌,手術后定期去市區(qū)三級醫(yī)院做介入治療,夫妻倆互相照應著。

2016年,已84歲高齡的卓老先生因為乏力不適由小朱媽媽帶來看我門診,經檢查診斷為“尿毒癥”,子女們幾經商議,同意血液透析。開始時每周2次晚間透析,兩位老人起居生活都要小朱父母照顧,但是小朱父母身體畢竟也不是很好,此時的小朱39歲,正值壯年,學歷不是很高的他經過自己的努力在一家國營單位做了一個部門負責人,管理著100多人,平時外公透析開車接送的任務就落在他的頭上。透析日的接送小朱只能是拿調休或者跟同事打招呼需要提前走,日子也就這么一天一天的過來了。

隨著腎功能的進一步減退,原先每周二次的透析次數(shù)改為三次,小朱思前想后,決定自己暫時停下手頭穩(wěn)定的工作。這看似平常的決定,需要多大的勇氣及家庭的支持。回憶起當時的情況,小朱說其實當時老婆保持沉默(她能這樣也是對我的支持),丈人堅決反對,舅舅們也非常驚訝“讓你年紀輕輕就停下手頭的工作總覺得不是非常合適”,但最終還是按照小朱的想法定下來了。小朱曾經跟我講過,“國外的舅舅在經濟上確實是多付出一些,但是我絕對不是看在這些錢的份上,實在是覺得如果我不做,我爸媽實在是撐不下去。爸媽也為了方便照顧老人,在外公家附近租了一套房子”。

至此以后,小朱成了外公的專職司機及護工,給老人安排了專門的座駕,老人臉上常常洋溢著一種自豪感及自我滿足感。血透室外多了一個年輕小伙,透析時間一直守候在外面,是患者家屬的代表,非常體恤我們醫(yī)護人員的辛苦。血透室是一個小世界,各個階層,各種文化層次的人在這里聚集,遇到部分患者及家屬對醫(yī)護人員的不理解,他就會站在比較公正立場發(fā)表他的看法。病患中老年人居多,有時看到他們忘了付過期的水電費,就會主動幫他們去付,他說,覺得能為患友做些力所能及的事情非常快樂。每每看到他,醫(yī)護們總有一種莫名的親近感,期望著如果所有的病患及家屬都像他一樣那該多好。

不知不覺,在一家人精心的照料下,老先生做了4年的血透。今年春節(jié)后老先生突發(fā)心梗后身體情況每況愈下,多次住院。老人每次發(fā)病住院,醫(yī)生交代病情時小朱總講“外公年紀大了,我們全家都清楚他的身體肯定一天不如一天,我們都有思想準備,墓地都買了幾年了”,但因病情需要,一些藥物需要自費購買時他總是毫不猶豫,能看出他對外公感情的深厚。“李主任,我們會盡力配合治療,但如果最終外公真的不行了,我們也不要用氣管插管等有創(chuàng)搶救了,就讓他安安靜靜的走吧”。多次的書面病危告知,小朱已經將這些醫(yī)學術語深度理解,病房的每位醫(yī)生也都了解這個情況。

2020年5月底,老人再次因心功能嚴重下降入住病房,加之血氧飽和度低,治療期間間歇使用無創(chuàng)呼吸機,一度只能做床邊透析。血透室的醫(yī)護人員,尤其是護士長總是在床邊安撫他,可總的來說老人的病情還是相當嚴重。那天老人被安排至血透室透析,上機后不久呼吸心跳停止,事發(fā)突然,小朱當時正好不在外面候著,等他來血透室時老人已按搶救流程給予心臟按壓,并進行氣管插管,之后由醫(yī)護一起護送至病房,后應小朱要求未再進一步搶救,宣告臨床死亡。后來老人的其他家屬陸續(xù)到場,感謝我們多年來的照顧,但我也聽到了小朱一絲絲的抱怨,“已經都簽過字了,為啥最后還是插管了”,這是我聽到的唯一一次對治療的異議。

老先生走了,對于這些年一直與老人及家屬相處的醫(yī)護人員一種莫名的傷感。老爺子一直以來都是開開心心的,病重時家屬想讓他安安靜靜的走,最后這個心愿未能達成。因為家屬的這絲抱怨,科里展開了討論:

?“患者病情變化突然,如果知道已簽放棄有創(chuàng)搶救單,并且家屬在場,或許就不會心臟按壓和氣管插管了”;

?“如果知道已簽放棄有創(chuàng)搶救單,但家屬不在場,因為血透室環(huán)境特殊,旁邊那么多病人看著,我肯定會按正常搶救流程進行,這樣肯定也是沒錯的。”

?“如果知道已簽放棄有創(chuàng)搶救單,但家屬不在場,放棄搶救隨之死亡,因為怕影響血透室其他患者的情緒,可能會轉移到治療室外,等家屬回到透析室看到是親人蓋著白床單的一剎那會是一幅怎樣的場景?”簡直不敢想象。

總之,大家想到了許多的可能……記得我剛參加工作的時候不善于跟病患交流,患者也沒有對治療的主動選擇權,會感嘆那時候的醫(yī)生真好做,病人完全聽你的。現(xiàn)在的醫(yī)生太難做了,什么事情都要簽字、告知,但這又何嘗不是醫(yī)學的進步,人文的進步。漸漸地我變成一個“包打聽”,其實我是要了解每個家庭的生活狀況,以及家庭成員的態(tài)度,作出既符合醫(yī)學要求的,且符合患者及家屬意愿的合理的治療方案。

那我們能不能在卓老先生的最后治療中做得更好呢?譬如,血透室及病房的醫(yī)生要加強溝通,重病人轉運至血透室,要仔細交接班,包括患者及家屬有關放棄有創(chuàng)搶救的意愿。危重病人選擇在病房進行床邊透析是不是更好?重病人到透析室,一定要銜接好,穿刺血管上機以后需觀察一段時間……

?“卓老先生實在是年紀大了,又有尿毒癥和心梗,疾病非常危重,他們一家人已經盡力了,也已經簽過放棄有創(chuàng)搶救治療單了,雖然孫子不在,我做主了,讓卓老安安靜靜的走吧,不要再增加他的痛苦,快點通知小朱過來”。其實這類似的一幕在病區(qū)里經常會出現(xiàn),為啥到了血透室就不知從何處下手了呢?

事后,我曾打電話給小朱,他告訴我:“外公走了,我為他安排好了一切,大舅舅一家因2020年的這場疫情,無法趕回來。我代他們磕了頭,并將葬禮整個經過都錄下來傳給他們,給遠在他鄉(xiāng)不能參加葬禮的他們遺憾當中帶去安慰。一向不支持我的老丈人好像也在一剎那明白什么。老爺子走了,我每天都睡不好,看著接送他的車子、坐過的輪椅、想著今后再也看不到外公了,眼眶會濕潤,畢竟四年多的朝夕相處。遠在國外的表妹發(fā)來為外公做的小視頻,看著每一張照片上帶著笑容的他,想想外公一定沒什么遺憾了。李主任,你打電話跟我聊這么久,真的,我把我的真實感受都跟您袒露,我一直糾結的心今天也舒緩了些,我真的非常感謝嘉中心的醫(yī)護人員,尤其是血透室的醫(yī)護人員,按照老規(guī)矩,老人過世七七四十九天不能去其他地方,斷七后我一定來醫(yī)院感謝這些年來精心照顧我外公的醫(yī)護人員,我想這樣我外公就更加不留遺憾,所有的事就更加圓滿了”。

每一次對危重病人的救治,就是給我們一次提高的機會,不論在救治的水平上,還是在對生死的感悟上。生命是脆弱的,但也是幸福的。人之一生,猶如一呼一吸,生和死,只是瞬間的轉化。了悟這點方能做到坦然面對。

血透凈化的是血液,通過凈化使患者能夠生存。小朱家良好的家風的又何嘗不是對我們每個人心靈的凈化。也真的感謝有如此能理解與包容的患者家屬,即使現(xiàn)在的醫(yī)療環(huán)境有多么的不遂人心,必將在我今后的工作中時時激勵我前行。

故事本來寫到此結束了,但在醫(yī)院來我科敘事倫理查房時,對此案例集體敘事交流分享中我們又有了新的感悟,就血透室護士前面說的“即使知道家屬及病人的意愿,在血透室那樣的環(huán)境還是會選擇按流程搶救,因為怕周邊的患者不理解”,就醫(yī)學倫理原則而言,最有利于病人、尊重病家意愿這點上,在最后時刻我們沒做到。同時我們原來沒有意識到,如果血透室護士知道家屬已經簽過放棄有創(chuàng)搶救治療單,又有較強的敘事能力的話,對周圍的血透病人正是一次很好的死亡教育機會,對每個人而言死亡終究是不可避免的,但我們可以選擇安靜而更有尊嚴的離開。

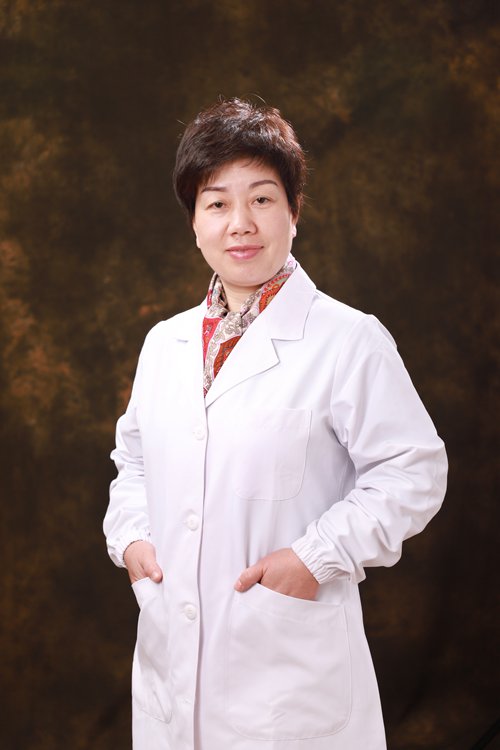

作者:李纓

嘉定區(qū)中心醫(yī)院腎臟內科主任

滬公網安備 31011402005736 號

滬公網安備 31011402005736 號